団体

ASEAN、サプリ規制統合へ 市場規模26年100億米㌦予測も(2021.3.11)

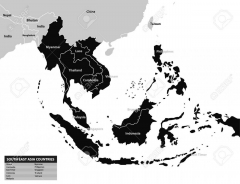

ASEAN(東南アジア諸国連合)加盟10カ国をまたぐサプリメント規制統一ルールに関する協定が、近く、加盟各国に承認される見通しとなった。各国で異なるサプリメント規制を統合(調和)し、ASEAN域内での自由闊達な商品の流通を促進するため、2006年以来、検討・議論が続けられていた。協定が履行されると、ASEANのサプリメント市場規模は2026年までに100億米ドルに達するとの見方もある。国内サプリメント・健康食品業界にとっても、今後ますます無視できない市場になりそうだ。

JADMA月次調査 好調続く通販健康食品 1月、14%増(2021.3.11)

日本通信販売協会(JADMA)による通販売上高月次調査の2021年1月結果が3月2日までにまとまり、「健康食品」の売上高は142億8900万円、前年同月比は14.2%のプラスだった。増加は20年6月から8カ月連続、2ケタ増は2カ月連続と好調に推移している。調査対象はJADMAの理事・監事社を中心とする会員企業126社。

JADMA月次調査 売上高7カ月連続増加 (2021.2.11)

日本通信販売協会(JADMA)が会員企業計126社を対象に行った2020年12月度通販売上高調査の結果、健康食品の売上高は156億8800万円となり、前年同月比は11%のプラスだった。増加は7カ月連続と好調が続いている。新型コロナウイルス感染拡大の影響が社会に大きく広がった20年4月以降、5月を除いて全ての月で増加した。

疾病リスク低減表示 既許可表示に定型文付加 (2021.1.28)

特定保健用食品の疾病リスク低減表示の今後の運用を検討する有識者検討会の第2回が1月22日、ウェブ会議で開催され、検討会委員を務める日本健康・栄養食品協会の矢島鉄也理事長が、トクホの既許可表示に「定型文」を付加した疾病リスク低減表示の導入を提案した。具体的な表示例として、「120/80mmHgを超えた血圧は脳心血管病のリスクが高くなります(=定型文)。本品は△△を含むので、血圧が高めの方に適した食品です(=既許可表示)」を提示した。ただ、他の委員からは、一部で賛意の声も聞かれた一方で、明確に反対する意見を上げられた。

訪販売上高が2期連続減 19年度推計値 増税とコロナが影響(2021.1.14)

訪問販売市場が厳しさを増しているようだ。日本訪問販売協会が昨年12月25日に発表した、2019年度(19年4月~20年3月)の訪問販売業界の売上高推計値(小売ベース)によると、対前年比3.39%減の1兆6455億円で2期連続のマイナスになった。18年の1.18%減からマイナス幅が広がった。19年10月の消費増税引き上げによる落ち込みに加え、20年前半のコロナ禍の自粛が響いたとしている。

JARO 20年上半期 広告巡り「苦情」増加 (2020.12.24)

日本広告審査機構(JARO)が2020年上半期(20年4~9月)に受け付けた広告・表示に関する相談のうち、「苦情」の件数が前年同期と比べて大きく増加した。とくに健康・美容分野の伸びが大きく、健康食品は前年同期比で倍増し、化粧品は1.6倍。また、以前は目立たなかった医薬部外品に関する苦情が3倍以上にも増えた点が目を引く。媒体別ではインターネットが最多。新型コロナウイルス感染拡大の影響で外出自粛が増えた4月以降から苦情件数が増加したという。

通販サプリ好調 20年上半期 DgS減少傾向 コロナで明暗(2020.12.10)

日本通信販売協会が会員企業約130社を対象に毎月実施している通販売上高調査によると、2020年上半期(4~9月)の健康食品の売上高は、前年同期比5.1%増の830億3300万円だった。月別の売上高を見ると、5月に約6%の前年割れとなったものの、それ以外は全て前年同月比プラス。6月は約12%の2ケタ増となっていた。

前年比2倍近い水準 健食、危害情報の増加止まらず(2020.11.26)

変わるか DgSサプリ売場 〝食と健康〟巡り業界自主基準(2020.11.26)

食と健康を巡る新たなヘルスケア市場の創造を目指す一環として、日本チェーンドラッグストア協会が「『食と健康』販売マニュアル」を今年6月1日までに取りまとめた。併せて策定したサプリメント・健康食品の販売方法や情報提供などに関するドラッグストア業界の自主基準を踏まえたもの。日本では従来行われていなかった商品の機能性別陳列や、消費者の「知る権利」と同時に関連法規制の遵守を踏まえた店頭での情報提供のあり方、その方法などを伝えている。業界に浸透すれば、ドラッグストアのサプリメント・健康食品売り場は革命的に変化することになる。

9月の通販協月次調査 健康食品 通販、4カ月連続プラス(2020.11.12)

日本通信販売協会が11月4日発表した2020年9月の通販売上高調査結果によると、健康食品の売上高は137億1200万円となり、前年同月比は3.1%の増加だった。プラスは4カ月連続。通販では増加傾向が続いている。